中国にいくと、「日式」という看板の出た日本式の店がよくある。

例えば、「日式らーめん」。

既に、日本のラーメンは中国の麺とは異なるという共通認識ができている、ということなのだと思うが、彼らから見て、 日式らーめん vs 中国麺 の違いを認識しているポイントは一体なんなんだろう?

-麺が違う?

-スープが違う?

みそらーめんは、日式しかない?

タニシのだしがあったら、絶対中華?

日式らーめんだって、店によってかなり違うし、そもそも明確に「これが違う」なんてものがあるんだろうか?

もし何か絶対的なものがあるとすると、店の主人のアイデンティティーにつきるんだと思う。

2008/07/31

2008/07/30

日帰り海外出張に入国審査のカベ

山東省出身の黄さん、仕事の段取りを間違えてしまって困っていた。

どうしてもその日のうちにサンプルを岡山にある客に届けないといけない約束をしてしまったのだが、

サンプルは、中国にしかないのだった。

で、黄さん、見事に克服。

朝、関空から上海・浦東に出発。

上海につくと、入国者お出迎えのところまで、サンプル持って来てもらって、 空港内到着ロビーから出発ロビーへ。

そのまま関空行きに乗ってかえり、新幹線でその日の夕方には岡山に届けましたとさ。

そうか上海って日帰りできるんだ、って感心していたら、彼はこう続けた。

「僕、中国人なのに、出国手続きのところで捕まって、かなり長時間しぼられた。 いくら仕事でも入国と出国のタイミングがおかしいって。」

どうしてもその日のうちにサンプルを岡山にある客に届けないといけない約束をしてしまったのだが、

サンプルは、中国にしかないのだった。

で、黄さん、見事に克服。

朝、関空から上海・浦東に出発。

上海につくと、入国者お出迎えのところまで、サンプル持って来てもらって、 空港内到着ロビーから出発ロビーへ。

そのまま関空行きに乗ってかえり、新幹線でその日の夕方には岡山に届けましたとさ。

そうか上海って日帰りできるんだ、って感心していたら、彼はこう続けた。

「僕、中国人なのに、出国手続きのところで捕まって、かなり長時間しぼられた。 いくら仕事でも入国と出国のタイミングがおかしいって。」

カテゴリ:

2.会社の外人(エクスパット等),

中国人

2008/07/29

茶筒入り生卵、荷物検査に引っかかる

これはあるときに友人Yからずいぶん昔に聞いた話。

Yは、日本人の両親が仕事の都合でロンドンにしばらく住んでいるのだが、あるときに両親に会いにロンドンに行くことにした。で、ロンドンの両親に電話して、何か日本から買ってきてほしいものがないか、と聞いたところと、次の2つ頼まれたらしい。

<ロンドンへのお土産希望リスト>

1.生卵

2.小豆 〔あずき〕

理由は、それぞれ下記の通りで大変日本人的な、食い気のある理由だった。

1.なかなか海外では生卵を食べることが出来ないが、出来ないと思うとますます生卵が食べたいので、日本から食べられる生卵を持ってきてほしい。

2.ロンドンで買える小豆はあるが、もう一つぜんざいにするといい味にならないので、いい小豆を買ってきてほしい。

さて、ほしいものがはっきりしたところで、Yは頭を抱えた。小豆はまだしも、いったい日本から生卵をロンドンまで運ぶには一体どうしたらいいんだ、と。

生卵なんで、割れやすいし、生で食うのが目的だから、温度は管理しなきゃいけないし・・・・。Yは、智恵をしぼって、次のようにしてトランクに、生卵と小豆をしまいこんだらしい。

<輸送方法>

-まず、空になった茶筒を6本用意。

-それぞれの茶筒に、生卵を3つずつ入れる。

-茶筒に生卵を入れた間のスキマにバラバラにした小豆を詰めて生卵を固定。

-生卵を入れた茶筒のフタをテープでしっかりと止める。

-更に茶筒6本をまとめて、トランク内で動かないようにテープと衣類で固定。

さて、トランクに生卵と小豆をセットして、なんとかロンドン・ヒースローまでやってきたYはここで思わぬトラブルに巻き込まれた。

出口で荷物検査に引っかかったのである。

何しろ、トランクを荷物検査の機械に通した係員が画面に発見したのは、なにやら金属の円筒形物体が多数トランクに入っている図である。係員にはミサイルセットみたいな形に見えたはずだ。

で、Yは聞かれた。

「トランクに不審な形状のものが入っているが、開けてもいいか?」

もちろんYはオーケーせざるを得ない。係員はトランクを開けて、茶筒を発見した。

「これはいったいなんだ?」

「・・・・・卵が入っている」

Yはここで、更に相当不審に思われたらしい、別室につれていかれた。

「なに、卵が入っているだと!?」

「はい、卵と豆が入っています」

「?・・・・・開けてもいいか?」

一つを、開けると中から確かに小豆が出てきて、机の上に散乱。更に確かに卵が入っていた。

「もう一度聞く、これは一体なんだ」

「卵と、小豆です」

係員、別の茶筒を指し、聞いた。

「これも開けていいか?」

こうして二つ目の茶筒からも小豆と生卵が確認された。

「これは一体どういうことだ。これには何が入っている?」

かくしてYは持ってきた全ての茶筒を別室であけさせられ、生卵と小豆を見せた上で、このようなお土産を買ってきた経緯をえんえんと説明するはめになったのだった。なんとか出口で家族が迎えにきているんだ、とアピールすること30分、ようやく無罪放免。

教訓; 海外旅行ではあまり変わったものを持ち歩くと、ろくなことはありません。

Yは、日本人の両親が仕事の都合でロンドンにしばらく住んでいるのだが、あるときに両親に会いにロンドンに行くことにした。で、ロンドンの両親に電話して、何か日本から買ってきてほしいものがないか、と聞いたところと、次の2つ頼まれたらしい。

<ロンドンへのお土産希望リスト>

1.生卵

2.小豆 〔あずき〕

理由は、それぞれ下記の通りで大変日本人的な、食い気のある理由だった。

1.なかなか海外では生卵を食べることが出来ないが、出来ないと思うとますます生卵が食べたいので、日本から食べられる生卵を持ってきてほしい。

2.ロンドンで買える小豆はあるが、もう一つぜんざいにするといい味にならないので、いい小豆を買ってきてほしい。

さて、ほしいものがはっきりしたところで、Yは頭を抱えた。小豆はまだしも、いったい日本から生卵をロンドンまで運ぶには一体どうしたらいいんだ、と。

生卵なんで、割れやすいし、生で食うのが目的だから、温度は管理しなきゃいけないし・・・・。Yは、智恵をしぼって、次のようにしてトランクに、生卵と小豆をしまいこんだらしい。

<輸送方法>

-まず、空になった茶筒を6本用意。

-それぞれの茶筒に、生卵を3つずつ入れる。

-茶筒に生卵を入れた間のスキマにバラバラにした小豆を詰めて生卵を固定。

-生卵を入れた茶筒のフタをテープでしっかりと止める。

-更に茶筒6本をまとめて、トランク内で動かないようにテープと衣類で固定。

さて、トランクに生卵と小豆をセットして、なんとかロンドン・ヒースローまでやってきたYはここで思わぬトラブルに巻き込まれた。

出口で荷物検査に引っかかったのである。

何しろ、トランクを荷物検査の機械に通した係員が画面に発見したのは、なにやら金属の円筒形物体が多数トランクに入っている図である。係員にはミサイルセットみたいな形に見えたはずだ。

で、Yは聞かれた。

「トランクに不審な形状のものが入っているが、開けてもいいか?」

もちろんYはオーケーせざるを得ない。係員はトランクを開けて、茶筒を発見した。

「これはいったいなんだ?」

「・・・・・卵が入っている」

Yはここで、更に相当不審に思われたらしい、別室につれていかれた。

「なに、卵が入っているだと!?」

「はい、卵と豆が入っています」

「?・・・・・開けてもいいか?」

一つを、開けると中から確かに小豆が出てきて、机の上に散乱。更に確かに卵が入っていた。

「もう一度聞く、これは一体なんだ」

「卵と、小豆です」

係員、別の茶筒を指し、聞いた。

「これも開けていいか?」

こうして二つ目の茶筒からも小豆と生卵が確認された。

「これは一体どういうことだ。これには何が入っている?」

かくしてYは持ってきた全ての茶筒を別室であけさせられ、生卵と小豆を見せた上で、このようなお土産を買ってきた経緯をえんえんと説明するはめになったのだった。なんとか出口で家族が迎えにきているんだ、とアピールすること30分、ようやく無罪放免。

教訓; 海外旅行ではあまり変わったものを持ち歩くと、ろくなことはありません。

2008/07/28

温かくなければ"Tea"ではない

スコットランド人外資エクスパットのルーニー、会議で「お~いお茶」とか「JAVA tea」とかが配られても一切手をつけない。

ところで、彼が来て間もない頃、こういう約束をオファーされた。

「オレは、ペットボトルのお茶をすべて君にまわそう。その替わり、キミは言葉の問題を助けてくれ」

「いいけど、お茶はいらないのか?」

「要らない」

「なんで?」

「僕にとって、"Tea"とは必ず温かい飲み物なんだ」

果たして、これは彼の個人的な好みなんだろうか?

ところで、彼が来て間もない頃、こういう約束をオファーされた。

「オレは、ペットボトルのお茶をすべて君にまわそう。その替わり、キミは言葉の問題を助けてくれ」

「いいけど、お茶はいらないのか?」

「要らない」

「なんで?」

「僕にとって、"Tea"とは必ず温かい飲み物なんだ」

果たして、これは彼の個人的な好みなんだろうか?

カテゴリ:

2.会社の外人(エクスパット等),

英国人

2008/07/27

チャンピオンとは

外資系企業に転職してから、覚えた英単語の使い方も少なくない。やっぱり企業内でしか使わない例っていうのもあるからね。

「チャンピオン "champion"」っていう単語もその一つ。

外資系企業内で「チャンピオン」というときには、ほとんど例外なく、日本語でいう優勝者の意ではなくて、あるプロジェクトなどの主たる推進担当者を指す。

だから、Aさんという人がXXXというプロジェクトを担当しているとすると、

「Aさんは XXXチャンピオン です」

というように言います。

最初に聞いたときは正直「チャンピオンって何?」と思ってました。

「チャンピオン "champion"」っていう単語もその一つ。

外資系企業内で「チャンピオン」というときには、ほとんど例外なく、日本語でいう優勝者の意ではなくて、あるプロジェクトなどの主たる推進担当者を指す。

だから、Aさんという人がXXXというプロジェクトを担当しているとすると、

「Aさんは XXXチャンピオン です」

というように言います。

最初に聞いたときは正直「チャンピオンって何?」と思ってました。

カテゴリ:

2.会社の外人(エクスパット等)

2008/07/26

階段骨折で損害賠償は常識?

ある日のこと、留学寮の1階スペースで日本人ヨシコが松葉杖("crutch")をついている。片足は石膏で固めていて、見るからに骨折しました、という状態だ。

「見て、階段から落ちたの。」

「あ~あ。痛くない?」

「大丈夫だけど、階段から落ちたって説明するといろんな人が、損害賠償取れるから訴えろ、って」

「やってみれば。。。」

「友達の家に呼んでもらって、そこの階段から落ちたの、しかもそう説明すると、みんながみんな、じゃあ訴えられないねって言うんだよ、どう思う?」

彼女の説明をまとめてみると、どうやらこの件に関するアメリカ人の常識はこうだ。

1.階段で骨折したら、階段の所有者を訴えるべきで、当然損害賠償を取れる。

2.しかし、相手が友人である場合にはそこまでのことはしない。

電子レンジにネコを入れる件、とあわせて、アメリカ人の訴訟感覚って、どうかな・・・と、このときに思ったのだが、これが、その後に自分が起こす、「コンビニで瓶ジュースをぶちまける」事件での自分の行動に影響をさせることになるのだった。

「見て、階段から落ちたの。」

「あ~あ。痛くない?」

「大丈夫だけど、階段から落ちたって説明するといろんな人が、損害賠償取れるから訴えろ、って」

「やってみれば。。。」

「友達の家に呼んでもらって、そこの階段から落ちたの、しかもそう説明すると、みんながみんな、じゃあ訴えられないねって言うんだよ、どう思う?」

彼女の説明をまとめてみると、どうやらこの件に関するアメリカ人の常識はこうだ。

1.階段で骨折したら、階段の所有者を訴えるべきで、当然損害賠償を取れる。

2.しかし、相手が友人である場合にはそこまでのことはしない。

電子レンジにネコを入れる件、とあわせて、アメリカ人の訴訟感覚って、どうかな・・・と、このときに思ったのだが、これが、その後に自分が起こす、「コンビニで瓶ジュースをぶちまける」事件での自分の行動に影響をさせることになるのだった。

2008/07/25

Love cooking ?

留学寮の電熱器しかない、しょぼ~い共用キッチンで、ラーメンを作っていると、 キッチンから一番近い部屋に住んでいる米国人アドバイザーのボブが通りすがりに 本当に感心したように言ってくれた。

「ホントに料理すきだなぁ!!」 ("Really, love cooking !!" )

「・・・・」

メシは毎日食って、あたりまえなんだけどなぁ・・・。

でも確かに、ボブがキッチンを使っているところは最後まで見ることはなかった。

「ホントに料理すきだなぁ!!」 ("Really, love cooking !!" )

「・・・・」

メシは毎日食って、あたりまえなんだけどなぁ・・・。

でも確かに、ボブがキッチンを使っているところは最後まで見ることはなかった。

2008/07/24

ブルガリアのバラ香水のケース

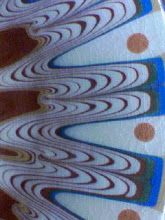

ブルガリア旅行のおみやげに買ったバラ香水のケースの中央部分。バラの絵がとっても印象的です。

木製のケースの中が空洞になっていて、中には透明なプラスチックのアンプルがしまわれています。そして、そのアンプルの中にやや黄色かがった香水が入っています。

で、この木製ケースのキャップがロシア教会のような ブルガリアのバラ香水のキャップ です。

2008/07/23

プラチナなんて見たことない

観光旅行でブルガリアに行った時のこと。

首都のソフィアで、時間が余ったので現地で手配してツアーを頼むと、アンナさんと名乗る大変歌好きなガイドさんがやってきた。

アンナさんは、車の運転をせずにガイドに徹し、車の運転には別途サングラスの無口な男性ドライバーがやってきた。

世界遺産である「リラの僧院」に向こう途中の車の中で、アンナさんは一人で歌を歌いまくり、ときどき「あの山の向こうはコソボなの」などと説明してくれていたが、ふと、突然、結婚指輪に目を留めて聞いてきた。

「それは、もしかして、プラチナ?」

聞くと、彼女はプラチナなんてものは見たことがないし、身の回りに付けている人もいない、ということなのだった。

行き帰り道中のアンナさんとの会話で、後々までに一番印象に残った会話はこれだったかも。

首都のソフィアで、時間が余ったので現地で手配してツアーを頼むと、アンナさんと名乗る大変歌好きなガイドさんがやってきた。

アンナさんは、車の運転をせずにガイドに徹し、車の運転には別途サングラスの無口な男性ドライバーがやってきた。

世界遺産である「リラの僧院」に向こう途中の車の中で、アンナさんは一人で歌を歌いまくり、ときどき「あの山の向こうはコソボなの」などと説明してくれていたが、ふと、突然、結婚指輪に目を留めて聞いてきた。

「それは、もしかして、プラチナ?」

聞くと、彼女はプラチナなんてものは見たことがないし、身の回りに付けている人もいない、ということなのだった。

行き帰り道中のアンナさんとの会話で、後々までに一番印象に残った会話はこれだったかも。

2008/07/22

デミタスは「半カップ」

デミタスコーヒー」という缶コーヒーを買って、飲んでいたときのこと。

飲みながら缶を見ると、缶の表面には"DEMITASSE COFFEE"と印字してある。

フランス語で"DEMI"は半分、で、"TASSE"はカップのことだから、 「デミタスコーヒー」というのは、「半カップ・コーヒー」といっているわけだ。

(e.g. une tasse de cafe = a cup of coffee )

でも、小さいからといって、わざわざ「半」なんていうネガティブな名前にしなくてもいいんじゃないか?

例えば、シェリーグラスはワイングラスよりもはるかに小さく半グラス未満だが、シェリー用とはっきり言っている。

だから、デミタス改め、「エクプレッソ・カップ」とかいう名前にすればいいのになぁ・・・という思うんだが、どうだろう。

2008/07/21

マンチェスターの空港送迎

あるとき海外出張で、英国のマンチェスターに行ったことがあった。

マンチェスターでは空港近くのホテルに泊まったのだが、こういうホテルでは大抵例外なく空港からホテルまでをマイクロバスかバンで送迎してくれる。

空港・ホテル間をマイクロバスが随時行ったり来たりしていて、確かにホテルの案内にも「空港との間は無料送迎します」みたいなことが書いてあったと思う。

で、出張2日目のこと。

初日の会議に一緒にいた同僚が先に帰るので、送っていこうと思って英国人ドライバーに

「空港に行くんだよね」

と聞いて、その同僚と一緒に乗り込んだ。ドライバー氏はチラっと見ただけで、何も言わずに黙って乗せてくれた。

そして、その翌日のこと。

今度は自分が帰るので、荷物を持ってマイクロバスに乗ろうとしたところ、ドライバー氏が皮肉タップリにこう言った。

「おや、サプラ~イズ、驚いたね。何しろ、昨日キミとそっくりな人物を空港に送っていったばかりだよ。」

マンチェスターでは空港近くのホテルに泊まったのだが、こういうホテルでは大抵例外なく空港からホテルまでをマイクロバスかバンで送迎してくれる。

空港・ホテル間をマイクロバスが随時行ったり来たりしていて、確かにホテルの案内にも「空港との間は無料送迎します」みたいなことが書いてあったと思う。

で、出張2日目のこと。

初日の会議に一緒にいた同僚が先に帰るので、送っていこうと思って英国人ドライバーに

「空港に行くんだよね」

と聞いて、その同僚と一緒に乗り込んだ。ドライバー氏はチラっと見ただけで、何も言わずに黙って乗せてくれた。

そして、その翌日のこと。

今度は自分が帰るので、荷物を持ってマイクロバスに乗ろうとしたところ、ドライバー氏が皮肉タップリにこう言った。

「おや、サプラ~イズ、驚いたね。何しろ、昨日キミとそっくりな人物を空港に送っていったばかりだよ。」

2008/07/20

2008/07/19

2008/07/18

アップルチャイの値段交渉で腕をつかまれる

トルコに遊びに旅行をしたときのこと。

イスタンブールのお土産にアップルチャイというリンゴ風味のチャイを買って帰ろうとしていた。

アップルチャイは、ポーションが分けやすくて、しかもそんなにドギツイ味ではないので、一般受けする土産になるだろう、ということだ。

特に中東に行くとあまり、日本人から一般受けする丁度いいお土産はそんなに無い。

どうしても、味と見かけがあまり極端ではないものである必要がある。

例えば、ターキッシュ・ディライトという、グミみたいなもの〔?〕を職場に買って帰ったが、

非常に不人気だったことを思い出す。

しかも、小分けにしていろんな人に配るようにできていないものが多い。

こういう中で、アップルチャイの小箱は丁度良かったのだ。

で、帰る前日にイスタンブールのバザールの中の入り口に近いとある店で、目当てのアップルチャイの箱を発見したので、肌の白い背の高いに~ちゃんに値段を聞くと、数日前に聞いた記憶にある値段よりぜんぜん高い。

「高いよ」

「いやそんなことはない」

「でも、$10は高い。他ではもっと安かった」

「高くない。じゃあいくらだ」

「$10は高い」

「高くない。じゃあいくらだ。」

に~ちゃんはだんだん目がマジになってきて、いきなり腕でガシっと右手首をつかまれた。

しかも、すごい腕には力が入っている。こちらは、手首自体は締め付けられていないものの、ガッシリ抑えられているので右手は全く動かせない。

もう圧倒的に向こうの力が強く、もし向こうがキレたら、どうにもならないのを感じた。

結局、この店のに~ちゃんには、「わかった。じゃあ、入らない」といって腕を放してもらって、その場を立ち去った。

でも、何か腑に落ちないものが心に残った。

チャイの値段交渉を、通行人の多い屋根付きバザールの真ん中でやっていただけなのだ。

そんなに自分に非があるとも思えないが、なんで彼はこんなにマジギレしていたんだろう???

しかも、何か彼から義憤みたいな、単なる値段交渉とは違う何かを感じた。

彼とのやり取りを思い返した。

で、後からした僕の解釈はこうだ。

・彼は、10ドルというオファーをした。

・僕からは値段を一回も言わなかった。

・にもかかわらず、僕は「高い」と言い続けた。

つまり、彼はきっと『買う値段をまったく言わずに、彼のオファー価格を高いと言ったこと』は、彼のカルチャーのコンテクストではそういう行為は卑怯であり、かつ理不尽であると感じで怒っていた、ということなのだろう。

こんなわけで、中東で価格交渉される際には、数字の大小にかかわらず、まずとにかく値段をいうことをお勧めする。

イスタンブールのお土産にアップルチャイというリンゴ風味のチャイを買って帰ろうとしていた。

アップルチャイは、ポーションが分けやすくて、しかもそんなにドギツイ味ではないので、一般受けする土産になるだろう、ということだ。

特に中東に行くとあまり、日本人から一般受けする丁度いいお土産はそんなに無い。

どうしても、味と見かけがあまり極端ではないものである必要がある。

例えば、ターキッシュ・ディライトという、グミみたいなもの〔?〕を職場に買って帰ったが、

非常に不人気だったことを思い出す。

しかも、小分けにしていろんな人に配るようにできていないものが多い。

こういう中で、アップルチャイの小箱は丁度良かったのだ。

で、帰る前日にイスタンブールのバザールの中の入り口に近いとある店で、目当てのアップルチャイの箱を発見したので、肌の白い背の高いに~ちゃんに値段を聞くと、数日前に聞いた記憶にある値段よりぜんぜん高い。

「高いよ」

「いやそんなことはない」

「でも、$10は高い。他ではもっと安かった」

「高くない。じゃあいくらだ」

「$10は高い」

「高くない。じゃあいくらだ。」

に~ちゃんはだんだん目がマジになってきて、いきなり腕でガシっと右手首をつかまれた。

しかも、すごい腕には力が入っている。こちらは、手首自体は締め付けられていないものの、ガッシリ抑えられているので右手は全く動かせない。

もう圧倒的に向こうの力が強く、もし向こうがキレたら、どうにもならないのを感じた。

結局、この店のに~ちゃんには、「わかった。じゃあ、入らない」といって腕を放してもらって、その場を立ち去った。

でも、何か腑に落ちないものが心に残った。

チャイの値段交渉を、通行人の多い屋根付きバザールの真ん中でやっていただけなのだ。

そんなに自分に非があるとも思えないが、なんで彼はこんなにマジギレしていたんだろう???

しかも、何か彼から義憤みたいな、単なる値段交渉とは違う何かを感じた。

彼とのやり取りを思い返した。

で、後からした僕の解釈はこうだ。

・彼は、10ドルというオファーをした。

・僕からは値段を一回も言わなかった。

・にもかかわらず、僕は「高い」と言い続けた。

つまり、彼はきっと『買う値段をまったく言わずに、彼のオファー価格を高いと言ったこと』は、彼のカルチャーのコンテクストではそういう行為は卑怯であり、かつ理不尽であると感じで怒っていた、ということなのだろう。

こんなわけで、中東で価格交渉される際には、数字の大小にかかわらず、まずとにかく値段をいうことをお勧めする。

2008/07/17

2008/07/16

コンチネンタルって何?

海外旅行・出張先のホテル等で何度か経験したことなのだが、ホテルの受付などでホテルの朝食をどうするのか、みたいな話をしていて、いつも疑問に思うことがある。

「コンチネンタルって何?」って聞くと、大抵あまりまじめに取り合ってもらえないことだ。

僕からすると、どうもホテルによって内容違うような気がするし、どっちがコンチネンタルでどっちが、アメリカン〔ブリティッシュ〕なのかをすぐ忘れてしまうので、

「コンチネンタルになさいますか?」

と聞かれると、

「コンチネンタルって何?」

って、つい聞いてしまうのだが、ほとんどまじめに取り合ってもらえたためしがない。

しかも僕は、見かけ上、コンチネンタル〔欧州大陸〕の人間ではのは明らかだと思うのだが、どうも性質の悪い冗談を言っているように取られるみたいなのだ。

なんとかしたいのだが・・・・・。

ということで、このページを書くことで頭の中に覚えようとしているのだった。

えっと、コンチネンタルは、パンとコーヒー、(+冷食)で、軽~いほうのやつ。

「コンチネンタルって何?」って聞くと、大抵あまりまじめに取り合ってもらえないことだ。

僕からすると、どうもホテルによって内容違うような気がするし、どっちがコンチネンタルでどっちが、アメリカン〔ブリティッシュ〕なのかをすぐ忘れてしまうので、

「コンチネンタルになさいますか?」

と聞かれると、

「コンチネンタルって何?」

って、つい聞いてしまうのだが、ほとんどまじめに取り合ってもらえたためしがない。

しかも僕は、見かけ上、コンチネンタル〔欧州大陸〕の人間ではのは明らかだと思うのだが、どうも性質の悪い冗談を言っているように取られるみたいなのだ。

なんとかしたいのだが・・・・・。

ということで、このページを書くことで頭の中に覚えようとしているのだった。

えっと、コンチネンタルは、パンとコーヒー、(+冷食)で、軽~いほうのやつ。

2008/07/15

書店はライブラリーではない

あるとき、留学寮で同じスイートに住んでいたミネソタ人のジムに質問してみた。

「USの書店では、立ち読みしている人をあまり見ないけど、どうして?」

彼の回答は明快だった。

「書店は、本を買うところであって、ライブラリーじゃない」

後日、BOOK storeの本棚にこういう張り紙を発見した。

「ここでの本読み禁止。ここはライブラリーではない。」

「USの書店では、立ち読みしている人をあまり見ないけど、どうして?」

彼の回答は明快だった。

「書店は、本を買うところであって、ライブラリーじゃない」

後日、BOOK storeの本棚にこういう張り紙を発見した。

「ここでの本読み禁止。ここはライブラリーではない。」

2008/07/14

あんたはムスリムじゃないだろう ?

海外出張でシンガポールに行ったときのこと。

帰りにちょっと時間があったので、リトルインディア〔小印度〕にあるムスタファセンターというモールに行ってみた。リュックを背負っていったのだが、まず最初に入り口でセキュリティーにリュックのチャックが開かないようにプラスチックの紐で括られてしまった。

別にかまわないのだが、あまりいい感じはしない。

モール内部はかなり広く、なかなかのものである。紅茶やらお菓子やら、いろいろなお土産を買ったのだが、あまり何の気もなく、積んであったカラフルな小さなコーラン解説本〔印刷されている文字は緑だ〕もカゴに入れて、レジにいった。

華僑にみえるレジ係りのおばさんが突然、商品をレジに通し終わったところで突然僕に向かって聞いてきた。

〔コーラン解説本を指しながら〕

「あんたはムスリムじゃないだろう ?」

まさか、ショッピングセンターのレジで、何で買うのかなんていう質問をされるとは夢にも思っていなかったので、僕はかなりギクリとした。

しかも、そんなに高いものでもないし、誰かのお土産になるだろうくらいの気分以上の大して理由はない。

レジのおばちゃんは中国系にみえるから、何か言ったからといって「お前は神を冒涜している」なんて言い出さないとは思うが、あまり変なことは言わないほうが良いように思えた。

で、なんとか返答したせりふがコレ。

「いや、あの~、これは〔ムスリムの〕人々を理解するためです、はい。」

おばさんは、

「あ~、オーケー」

といって無事に袋詰してくれました。

リュックの紐は出口の外で、セキュリティーに言ってカッターで切ってもらいました。

帰りにちょっと時間があったので、リトルインディア〔小印度〕にあるムスタファセンターというモールに行ってみた。リュックを背負っていったのだが、まず最初に入り口でセキュリティーにリュックのチャックが開かないようにプラスチックの紐で括られてしまった。

別にかまわないのだが、あまりいい感じはしない。

モール内部はかなり広く、なかなかのものである。紅茶やらお菓子やら、いろいろなお土産を買ったのだが、あまり何の気もなく、積んであったカラフルな小さなコーラン解説本〔印刷されている文字は緑だ〕もカゴに入れて、レジにいった。

華僑にみえるレジ係りのおばさんが突然、商品をレジに通し終わったところで突然僕に向かって聞いてきた。

〔コーラン解説本を指しながら〕

「あんたはムスリムじゃないだろう ?」

まさか、ショッピングセンターのレジで、何で買うのかなんていう質問をされるとは夢にも思っていなかったので、僕はかなりギクリとした。

しかも、そんなに高いものでもないし、誰かのお土産になるだろうくらいの気分以上の大して理由はない。

レジのおばちゃんは中国系にみえるから、何か言ったからといって「お前は神を冒涜している」なんて言い出さないとは思うが、あまり変なことは言わないほうが良いように思えた。

で、なんとか返答したせりふがコレ。

「いや、あの~、これは〔ムスリムの〕人々を理解するためです、はい。」

おばさんは、

「あ~、オーケー」

といって無事に袋詰してくれました。

リュックの紐は出口の外で、セキュリティーに言ってカッターで切ってもらいました。

2008/07/13

永久に一時的

留学寮にいた頃テレビで、Post-Itの開発秘話みたいな番組を見たことがあった。まあ、「プロジェクト-X」みたいな番組だ。

Post-Itは、かのスリーエム"3M company"で開発されたとのことだが、 何か別のものを作るつもりで、なにやらできてしまったらしい。

で、開発されたPost-ITについて、便利であることが3M社員にもなかなかわかってもらえないいので、 便利さを分からせようと、社内に配って、 社員が使いたがる(addictive)ようにして成功した、 みたいな話だった。

ところで、そのときに、その番組では Post-Itのコンセプトは「永久に一時的」 ("permanently temporary") と表現されたのだが、当時この意味がぜんぜん理解できなかった。

で、ずいぶん立ったある日、会社で、古くて不要になったPost-Itをはがそうとして、ふと、遅ればせながらようやく「永久に一時的」の意味を理解したのだった。

Post-Itは、かのスリーエム"3M company"で開発されたとのことだが、 何か別のものを作るつもりで、なにやらできてしまったらしい。

で、開発されたPost-ITについて、便利であることが3M社員にもなかなかわかってもらえないいので、 便利さを分からせようと、社内に配って、 社員が使いたがる(addictive)ようにして成功した、 みたいな話だった。

ところで、そのときに、その番組では Post-Itのコンセプトは「永久に一時的」 ("permanently temporary") と表現されたのだが、当時この意味がぜんぜん理解できなかった。

で、ずいぶん立ったある日、会社で、古くて不要になったPost-Itをはがそうとして、ふと、遅ればせながらようやく「永久に一時的」の意味を理解したのだった。

2008/07/12

2008/07/11

テリヤキはハワイアン

留学寮で同じスイートに住んでいたハワイ出身のマイクは、「テリヤキ」は日本ではなくて、ハワイで最初に発明された、と主張する。

彼の主張では

「テリヤキはよりハワイアンであって、ジャパニーズではない」

と明言して、日本人による 一切の反論をどうしても受け入れない。

僕の勝手な想像では「照り焼き」はきっと江戸時代にはあったと思うが、ハワイにはそもそもこのころに照り焼きの原料となる醤油がまだなかったのではないか、といったことを言ってみたのだが、全く聞き入れられなかった。

。。。。と、とにかく。。。。日本人として、くやしい。

だれか仇をとってくれ。

今にしてみると、彼の知っている「テリヤキ」とは「テリヤキバーガー」のみのことではないか、という気がしてならないが・・・。

彼の主張では

「テリヤキはよりハワイアンであって、ジャパニーズではない」

と明言して、日本人による 一切の反論をどうしても受け入れない。

僕の勝手な想像では「照り焼き」はきっと江戸時代にはあったと思うが、ハワイにはそもそもこのころに照り焼きの原料となる醤油がまだなかったのではないか、といったことを言ってみたのだが、全く聞き入れられなかった。

。。。。と、とにかく。。。。日本人として、くやしい。

だれか仇をとってくれ。

今にしてみると、彼の知っている「テリヤキ」とは「テリヤキバーガー」のみのことではないか、という気がしてならないが・・・。

2008/07/10

緑のインクは何でできている?

以前に何の番組かわすれてしまったが、文具メーカーの人がこんなことを説明しているのを見た。一般的に使用される印刷やペンのインクの色は文化的な影響を受けている、と。

いわく

中国とか韓国、日本は 黒インク

欧米は 青インク

中東は 緑インク

という具合だ。

背景として、中国、韓国、日本では、毛筆と墨のカルチャーを元に、黒が引き続き使われた。で、墨は、元々、火を燃やしたススがもとなので黒である、と説明される。

確かに、コーランなどが緑なインクで印刷されているのを見たことがあるので、中東は緑インクというのはうなづけるのだが、そもそもコーランは何で緑で書かれるのだろう?

いや、コーランがということじゃなくて、昔の時代に緑のインクは何から作られていたのだろう? 当時、ススよりももっと一般的に使われていたというようなものであるべきだが・・・。

いわく

中国とか韓国、日本は 黒インク

欧米は 青インク

中東は 緑インク

という具合だ。

背景として、中国、韓国、日本では、毛筆と墨のカルチャーを元に、黒が引き続き使われた。で、墨は、元々、火を燃やしたススがもとなので黒である、と説明される。

確かに、コーランなどが緑なインクで印刷されているのを見たことがあるので、中東は緑インクというのはうなづけるのだが、そもそもコーランは何で緑で書かれるのだろう?

いや、コーランがということじゃなくて、昔の時代に緑のインクは何から作られていたのだろう? 当時、ススよりももっと一般的に使われていたというようなものであるべきだが・・・。

2008/07/09

どのChina Townでも中華料理は同じ?

世界のどこに行っても、China townがあり、中華料理屋さんがある、とよく言われる。 そのこと自体もすばらしいのだろうが、僕はいつも別のことに感心していた。

それは、

「どこのChinese Restaurantにいっても、それほど味が変わらずバラツキが少ないこと」

である。

もちろん、いろいろ味にうるさい人もいるだろうが、もちろん個別に料理人の腕とは

切り離しての話であって、僕が「安定的」といっているのは例えば、海外にある"日本料理"を標榜するレストランの料理の不安定さに比べて、 海外の中華料理は格段に安定していて、同じメニューなら大体似たような クォリティーのものが出てくる、ということだ。

で、以下は僕の考える、中華料理が比較的安定している理由

新宿にある某・中華レストランの厨房でしばらくの間、バイトをしていたことがある。

そのとき毎日やった仕込みルーチンは次の通り。

・乾燥キクラゲを水で戻す

・乾燥シイタケを水で戻す

・タケノコ水煮の缶詰を開ける

・フクロタケの缶詰を開ける

・ヤングコーンの缶詰を開ける

・

・

・フカヒレの缶詰を開ける

・複数のスープ缶詰を開けて、大鍋に入れる

・

・

何がいいたいのかはわかってもらえたと思う。

その気になれば、中華料理というのは、かなり乾物と缶詰に依存することが可能で、 ベーシックな肉と野菜さえ現地調達すれば、かなりクオリティーが安定させることができるのだ。

一方、日本料理では、タケノコなんてものは季節感を演出する最たるものだから、

これを厨房で

「缶詰を開ける」

というわけには、きっといかないのだろう。

でも、海外での日本料理のあまりに大きなバラツキを思うと、中華料理はやっぱり偉大だ。

それは、

「どこのChinese Restaurantにいっても、それほど味が変わらずバラツキが少ないこと」

である。

もちろん、いろいろ味にうるさい人もいるだろうが、もちろん個別に料理人の腕とは

切り離しての話であって、僕が「安定的」といっているのは例えば、海外にある"日本料理"を標榜するレストランの料理の不安定さに比べて、 海外の中華料理は格段に安定していて、同じメニューなら大体似たような クォリティーのものが出てくる、ということだ。

で、以下は僕の考える、中華料理が比較的安定している理由

新宿にある某・中華レストランの厨房でしばらくの間、バイトをしていたことがある。

そのとき毎日やった仕込みルーチンは次の通り。

・乾燥キクラゲを水で戻す

・乾燥シイタケを水で戻す

・タケノコ水煮の缶詰を開ける

・フクロタケの缶詰を開ける

・ヤングコーンの缶詰を開ける

・

・

・フカヒレの缶詰を開ける

・複数のスープ缶詰を開けて、大鍋に入れる

・

・

何がいいたいのかはわかってもらえたと思う。

その気になれば、中華料理というのは、かなり乾物と缶詰に依存することが可能で、 ベーシックな肉と野菜さえ現地調達すれば、かなりクオリティーが安定させることができるのだ。

一方、日本料理では、タケノコなんてものは季節感を演出する最たるものだから、

これを厨房で

「缶詰を開ける」

というわけには、きっといかないのだろう。

でも、海外での日本料理のあまりに大きなバラツキを思うと、中華料理はやっぱり偉大だ。

2008/07/08

ブルガリアの太陽の文様

2008/07/07

マセラッティを即納させたベルギー人

ベルギー人の外資エクスパットのオリビエ、あるときにこんな話をしてくれた。

あるとき、スイスからベルギーに行くのに、車が必要になったので、近くに見つけたフェラーリとかを売っているディーラーに入っていった。

店の人もいるが、当然こんな高級車を買う人はそういないから「いい車だね」とかいっても、店の人もあんまし、相手にして乗ってこない。

そこで黒メガネの営業さんに、マセラッテイ〔Maserati〕を指差して急に

「これをくれ」

といったら、

『ぇっ !?』

と息を飲み込んでいった。

「OK、2階にいきましょう」

で、2階にいって座るなり

「今ほしい。このまま乗っていけるか。」

というと、再び営業クン、

『ぇっ!?』。

オリビエは、ここでさらにたたみかけたらしい。

「これは君へのチャレンジだ。見たまえ、ここにこの車を買いたいと思っている客がいて、しかもこの場でキャッシュで全額払おうとしている。」

『ぇっ!?』

営業クンはさらにガクゼン。

「どうかね。明日の朝までに、ナンバーと保険と全部そろえて乗れるようにしてくれたら、その場で全額キャッシュ払いしよう。」

「ボ、ボスに相談します・・・」

オリビエが翌朝行くと、ナンバーも保険も間に合っていて、その場でキャッシュ払いしてベルギーまで乗っていったという。

で、こんな話を聞いたよって、オリビエ秘書のコズエさんにしたら一言。

「そんなことしてるから、嫌われるのよ」

あるとき、スイスからベルギーに行くのに、車が必要になったので、近くに見つけたフェラーリとかを売っているディーラーに入っていった。

店の人もいるが、当然こんな高級車を買う人はそういないから「いい車だね」とかいっても、店の人もあんまし、相手にして乗ってこない。

そこで黒メガネの営業さんに、マセラッテイ〔Maserati〕を指差して急に

「これをくれ」

といったら、

『ぇっ !?』

と息を飲み込んでいった。

「OK、2階にいきましょう」

で、2階にいって座るなり

「今ほしい。このまま乗っていけるか。」

というと、再び営業クン、

『ぇっ!?』。

オリビエは、ここでさらにたたみかけたらしい。

「これは君へのチャレンジだ。見たまえ、ここにこの車を買いたいと思っている客がいて、しかもこの場でキャッシュで全額払おうとしている。」

『ぇっ!?』

営業クンはさらにガクゼン。

「どうかね。明日の朝までに、ナンバーと保険と全部そろえて乗れるようにしてくれたら、その場で全額キャッシュ払いしよう。」

「ボ、ボスに相談します・・・」

オリビエが翌朝行くと、ナンバーも保険も間に合っていて、その場でキャッシュ払いしてベルギーまで乗っていったという。

で、こんな話を聞いたよって、オリビエ秘書のコズエさんにしたら一言。

「そんなことしてるから、嫌われるのよ」

カテゴリ:

2.会社の外人(エクスパット等),

他の西欧人

2008/07/06

"Long time no see"は中国語

香港人の徐さんは英語の、"Long time no see" という表現は、中国語が元になっていると断言してはばからない。

中国人間では、

「好久不見 〔はお、じゅう、ぷー、じぇん〕」というのだが、これがそのまま英語になった、 という見解だ。

まあ、確かに、"No see"っていうところは、中国人みたいな感じがするねぇ。。。

中国人間では、

「好久不見 〔はお、じゅう、ぷー、じぇん〕」というのだが、これがそのまま英語になった、 という見解だ。

まあ、確かに、"No see"っていうところは、中国人みたいな感じがするねぇ。。。

カテゴリ:

2.会社の外人(エクスパット等),

中国人

2008/07/05

"Ear drops"でヒヤリング向上?

アメリカで容易に買えたのに、日本では全く見ないものの一つに"Ear drops"がある。

"Ear drops" に対応する日本語は、「点耳剤」とのことらしいが、日本語でweb検索するとお医者さん用語のならんだサイトばかり出てくる。

ここで言っているのはそんな大げさなものではなくて、医者に行く必要もなく、ドラックストア "CVS pharmacy" などであっさり数ドルで買える手軽な目薬みいなやつである。

で、なんでそんなものを買うのか?

すごく簡単な理由だ。

"Ear drops"を耳にポタッと落とすと、ミミアカがとれやすくなる、以上。

ヒヤリングが苦手な僕は、"Ear drops"と綿棒("Cotton swab")を使って少しでもヒヤリングが良くなるように日々努力したのだった。

ちなみに、日本ではおそらく規制の関係上、こういうミミアカ用"Ear drops"は売っていないので、日本で似たようなことを行うには、薬局でオリーブ油を買い、オイルを湿した綿棒を耳に入れるようにします。これで、ほぼ同様の効果が期待できます。

しか~し、。"Ear drops"を使ったからといって、突然ヒヤリングが良くなったりするほど、世の中はあまくはなかったのだった。

まあ・・・でも、入試の前とかには、あんまり期待せずに、まじない程度にやってみるのもいいかも。

"Ear drops" に対応する日本語は、「点耳剤」とのことらしいが、日本語でweb検索するとお医者さん用語のならんだサイトばかり出てくる。

ここで言っているのはそんな大げさなものではなくて、医者に行く必要もなく、ドラックストア "CVS pharmacy" などであっさり数ドルで買える手軽な目薬みいなやつである。

で、なんでそんなものを買うのか?

すごく簡単な理由だ。

"Ear drops"を耳にポタッと落とすと、ミミアカがとれやすくなる、以上。

ヒヤリングが苦手な僕は、"Ear drops"と綿棒("Cotton swab")を使って少しでもヒヤリングが良くなるように日々努力したのだった。

ちなみに、日本ではおそらく規制の関係上、こういうミミアカ用"Ear drops"は売っていないので、日本で似たようなことを行うには、薬局でオリーブ油を買い、オイルを湿した綿棒を耳に入れるようにします。これで、ほぼ同様の効果が期待できます。

しか~し、。"Ear drops"を使ったからといって、突然ヒヤリングが良くなったりするほど、世の中はあまくはなかったのだった。

まあ・・・でも、入試の前とかには、あんまり期待せずに、まじない程度にやってみるのもいいかも。

2008/07/04

英国紳士に日本語レッスンは不要?

英国人の外資エクスパットのエバンズさん、会社でやっている日本語レッスンをすっかりやめてしまい、全部英語で通している。

しかし、ある日のこと。

エレベータホールでこんなことを目撃した。

ドアが開いたとたんに、エレベータに乗り込もうとしたエバンズさんだが、中から人が出てきて、ちょっとぶつかってしまった。

その瞬間エバンズさんは、さっと言った。

「ゴメンナサイ」

他で、彼の日本語を聞くことは全くなかったのだが、とっさにゴメンナサイがちゃんと言えた彼を見て、心からとても感心した。

しかし、ある日のこと。

エレベータホールでこんなことを目撃した。

ドアが開いたとたんに、エレベータに乗り込もうとしたエバンズさんだが、中から人が出てきて、ちょっとぶつかってしまった。

その瞬間エバンズさんは、さっと言った。

「ゴメンナサイ」

他で、彼の日本語を聞くことは全くなかったのだが、とっさにゴメンナサイがちゃんと言えた彼を見て、心からとても感心した。

カテゴリ:

2.会社の外人(エクスパット等),

英国人

2008/07/03

チームビルディングは打出の小槌

これは外資系企業で発生する典型的なパターンと思う。

アメリカ人エクスパットのキャシー。

あるとき職場で企画された懇親会〔つまり飲み会〕に噛み付いた。

聞くところによると彼女の主張と幹事〔日本人〕とのやりとりは、こうである。

「なんで、私がそんな飲み会に出ないといけないの?」

「ボス〔日本人〕の意向でやっているし、他のみんなも出席する。」

「チームビルディング〔職場の活性化〕のためってこと?」

「はい、そうです。参加してください。」

「チームビルディングが目的なら、どうして会費が自腹なの? おかしいじゃない。」

「・・・・・・わかりました。検討します。」

で、キャシーのこのやり取りで結局、支払いはすべて会社もちに変更。

幹事殿は1人5千円ずつ既に他の日本人からは、ほとんど会費徴収済みだったのに、

一人一人に事情を説明しながら、返金することとなったのだった。

このため結局、キャシー本人にはそんな意図はなかったのだろうが、

一両日の後には関係者全員に

『キャシーがゴネて、会社持ちに変わったんだって』

というネタが広まったのだった。

さて、キャシーが得たのはプラスか、それともマイナスか・・・。

外資系企業でチームビルディングが必要なわけ

アメリカ人エクスパットのキャシー。

あるとき職場で企画された懇親会〔つまり飲み会〕に噛み付いた。

聞くところによると彼女の主張と幹事〔日本人〕とのやりとりは、こうである。

「なんで、私がそんな飲み会に出ないといけないの?」

「ボス〔日本人〕の意向でやっているし、他のみんなも出席する。」

「チームビルディング〔職場の活性化〕のためってこと?」

「はい、そうです。参加してください。」

「チームビルディングが目的なら、どうして会費が自腹なの? おかしいじゃない。」

「・・・・・・わかりました。検討します。」

で、キャシーのこのやり取りで結局、支払いはすべて会社もちに変更。

幹事殿は1人5千円ずつ既に他の日本人からは、ほとんど会費徴収済みだったのに、

一人一人に事情を説明しながら、返金することとなったのだった。

このため結局、キャシー本人にはそんな意図はなかったのだろうが、

一両日の後には関係者全員に

『キャシーがゴネて、会社持ちに変わったんだって』

というネタが広まったのだった。

さて、キャシーが得たのはプラスか、それともマイナスか・・・。

外資系企業でチームビルディングが必要なわけ

カテゴリ:

2.会社の外人(エクスパット等),

アメリカ人

2008/07/02

展示オーディオを無理やり買った英国人

外資系で本国から派遣されているお偉いさん(エクスパットという)である英国人エバンズさん、あるとき、秋葉原にある、とあるややマニアックなオーディオ店に出かけた。

で、ショールームのオーディオセットが大変気に入り言った。

「これをくれ」

「これは展示品でして、売り物ではありません」

「これが大変気に入った。ちゃんと金も払うから、これをくれ」

「これは展示品なので、いろいろと特別なアレンジもしてありまして・・・」

「全く問題ない。いくらになるか教えてくれ。」

30分後エバンズさんは、80万円払って店の展示品を引っぺがして、乗ってきた自動車に積み込み、満面の笑みで帰ったそうだ。

で、ショールームのオーディオセットが大変気に入り言った。

「これをくれ」

「これは展示品でして、売り物ではありません」

「これが大変気に入った。ちゃんと金も払うから、これをくれ」

「これは展示品なので、いろいろと特別なアレンジもしてありまして・・・」

「全く問題ない。いくらになるか教えてくれ。」

30分後エバンズさんは、80万円払って店の展示品を引っぺがして、乗ってきた自動車に積み込み、満面の笑みで帰ったそうだ。

カテゴリ:

2.会社の外人(エクスパット等),

英国人

2008/07/01

スパイス人には梅干し攻撃を

辛いキムチ料理がうまく食べられなくて、留学寮に住む韓国人に

いつもからかわれていたある日のこと。

日本人のヨシコという子が、南高梅の「うめぼし」もらってきたので、コリアンチームに分けてみた。

ソウル女のMyraが口に入れたとたん、口をすぼめて。

「うぅぅぅぅぅぅぅぅぅ、カライ、カライ、カライ !!」

こちらはわざわざ、悠々とうめぼしを美味そうに、ほお張ってみせたのだった。

きっと、うめぼし攻撃は、他のスパイス文化圏のものどもに通用するに違いない。

おためしあれ。

いつもからかわれていたある日のこと。

日本人のヨシコという子が、南高梅の「うめぼし」もらってきたので、コリアンチームに分けてみた。

ソウル女のMyraが口に入れたとたん、口をすぼめて。

「うぅぅぅぅぅぅぅぅぅ、カライ、カライ、カライ !!」

こちらはわざわざ、悠々とうめぼしを美味そうに、ほお張ってみせたのだった。

きっと、うめぼし攻撃は、他のスパイス文化圏のものどもに通用するに違いない。

おためしあれ。

登録:

コメント (Atom)